まだ間に合う?インボイス制度対応の貿易管理システム導入

2023/06/22

国内販売

2023年10月1日より始まるインボイス制度は、国際取引を軸とする企業にとって負担を増やすものでしょうか。今回は、貿易管理事業にも対応が求められるインボイス制度について調査してみました。

目次 |

インボイス制度の適格請求書とは

国税庁のページによると、インボイス制度のことを「売り手側と買い手側で設定された正確な適用税率と消費税額などを伝える保存方式」と伝えています。適格請求書とは、インボイス制度で示す記載事項のある請求書のことです。※1

インボイス制度の目的

インボイス制度導入の目的は、売り手側が買い手側に対して正確な適用税率や消費税額を伝えることです。インボイス制度は、令和元年10月から導入された消費税の軽減税率により、8%課税と10%課税が混在する複数税率への対応も期待されています。複数税率の処理では、正しい納税額の算出に税率ごとの計算が必要です。インボイス制度では、その計算に必要な記載項目が追加されています。

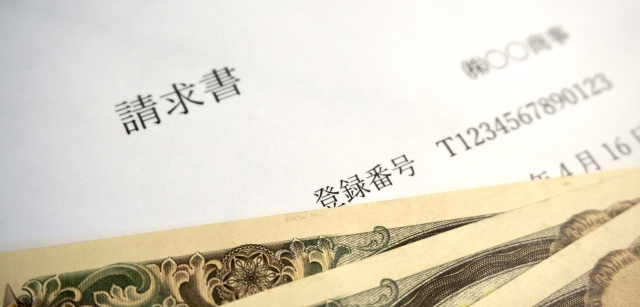

適格請求書等の記載事項

インボイス制度に対応した請求書の様式は、法令などで指定されているわけではありません。現行の区分記載請求書等のフォーマットをそのまま利用できますが、下記項目の記載を追加する必要があります。

● 登録番号:適格請求書発行事業者の登録番号

● 適用税率:税率ごとに区分して合計した対価の額とあわせて記載

● 消費税額:税率ごとに区分した消費税額等

※2

区分記載請求書等保存方式と適格請求書等の記載事項

軽減税率の対象品目に該当する売上や仕入のある事業者は、税率ごとの区分経理が必須です。

| 区分記載請求書の記載事項 | 適格請求書等の記載事項 |

|---|---|

|

● 請求書発行事業者の氏名または名称 ● 取引年月日 ● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ● 税率ごとに区分して合計した対価の額 ● 請求書受領者の氏名または名称(不特定多数の顧客に販売やサービスを行う小売業や飲食店業、タクシー業等の取引は記載を省略できる) |

● 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ● 取引年月日 ● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率 ● 税率ごとに区分した消費税額等 ● 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要|インボイス制度の理解のために」

適格請求書の特徴

インボイス制度に対応した適格請求書には、いくつかの特徴があります。

適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ

適格請求書を発行できる事業者は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られています。適格請求書発行事業者は、課税事業者のみ登録できます。

領収書や仕入明細書も取りあつかえる

記載要件を満たしていれば、以下の書類も適格請求書等として取り扱うことができます。

● 納品書

● 領収書

● レシート

インボイス制度では、追加項目も含めた必要な記載事項が反映されている書類であれば、フォーマットは問わないとのことです。

また、手書きの書類であっても記載事項が記載されていれば例外なく認められます。※2

特定の業種は簡易請求書で対応できる

インボイス制度では、特定の業種における簡易請求書での対応が認められます。簡易請求書で対応可能な特定の業種は次の通りです。

● 小売業

● 飲食店業

● タクシー業など

これらの業種は、不特定多数の顧客に販売やサービスを行うため、適格簡易請求書の交付が認められます。※2

| 適格請求書 | 適格簡易請求書 |

|---|---|

|

● 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ● 取引年月日 ● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き、または税込み)および適用税率 ● 税率ごとに区分した消費税額等 ● 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 |

● 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 ● 取引年月日 ● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) ● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き、または税込み) ● 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率 |

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要|インボイス制度の理解のために」

適格請求書の保存期間

インボイスが始まると、適格請求書を一定期間保存することも義務付けられます。国税庁では、発行した適格請求書の複製や、電子ファイルによる保存期間を次のように指摘しています。

「交付または提供した日の該当する課税期間の末日の翌日から2カ月経過した日から7年間の保存が必要」

| 適格請求書の保存期間一例 | |

| 適格請求書交付日 | 2023年11月10日 |

|---|---|

| 課税期間の末日 | 2023年12月31日 |

| 課税期間の末日の翌日 | 2024年1月1日 |

| 2カ月を経過した日 | 2024年3月1日 |

| 保存期間→2024年3月1日~7年間 | |

出典:国税庁「適格請求書の写しの保存」をもとに作成

買い手側がインボイスを保存しなかった場合

買い手側がインボイスを保存しなかった場合は、仕入税額控除の要件が満たされていないことになります。保存しなかった場合は、仕入税額控除が受けられません。※2

仕入税額控除を受けられる場合もある

インボイス制度では、適格請求書を発行しなくても帳簿のみの保存で仕入控除が受けられる場合があります。

帳簿のみの保存で仕入控除を受けるには、以下の要件が必要です。

| 適格請求書の交付義務免除に該当する取引 |

交付免除に該当する取引: ● 船舶やバス、鉄道などの公共機関の旅客運送 ● 3万円未満の自動販売機や自動サービス機で行われる課税資産の譲渡など ● 郵便ポストに差し出された郵便切手を対価とする郵便サービス |

|---|---|

| 適格請求書の効力のある書類が回収される取引 | 取引年月日を除く適格請求書の記載事項が記載された入場券など |

| 古物や質物、建物などを取りあつかう事業者から棚卸資産として取得する取引 | 該当事業者が適格請求書発行事業者でない者から古物や質物、建物を棚卸資産にする場合 |

| 適格請求書発行事業者以外から対象物を棚卸資産として購入する取引 |

対象物: ● 再生資源 ● 再生部品 |

| 従業員等に支給する対象となる課税仕入れ |

対象(通常は認められる費用): ● 出張旅費 ● 宿泊費 ● 日当 ● 通勤手当など |

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要|インボイス制度の理解のために」をもとに作成

仕入に関わる金額が1万円未満の場合

インボイス制度では、一定規模以下(仕入に関わる金額が1万円未満)の事業者に対して、少額特例を設けています。少額特例は、税込1万円以下の課税仕入に対して適格請求書等の保存を不要とする軽減措置です。ただし、適格請求書発行事業者の交付義務は免除されません。※3

インボイス制度に関わる事業者ごとの義務

適格請求書を取りあつかう事業者は、それぞれの立場で対応が異なります。

課税事業者の義務

課税事業者は、適格請求書の発行と、発行した適格請求書の保存が義務付けられます。また、年間の売上が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要です。

免税事業者の義務

取引相手が免税事業者や一般消費者の場合は、適格請求書発行事業者の登録は不要です。ただし、インボイス制度導入後の課税事業者との取引では、消費税分を課税事業者が負担しなければなりません。免税事業者は、仕入税額控除の対象外です。そのため、課税事業者は不利な取引になります。

売り手側事業者の義務

売り手側事業者は、買い手側への適格請求書等の交付が必要です。売り手側は、原則として次の事項が義務付けられています。

● 適格請求書(適格簡易請求書)の交付:課税事業者である取引相手の要求に応じて交付

● 適格返還請求書の交付:値引きや返品などの変更時に必要

● 適格請求書の修正再交付:発行した適格請求書に記載ミスがあった場合の修正再交付

● 交付した適格請求書の写しの保存

買い手側事業者の義務

買い手側事業者は、課税事業者として仕入税額控除を受ける必要があります。仕入税額控除を受けるには、売り手事業者(取引相手)から交付された適格請求書の保存が義務付けられています。

おわりに

2023年10月1日に合わせた適格請求書発行事業者の登録を希望する場合、2023年9月30日までに申請を行なわなければなりません。海外事業者との取引があり、EXCEL等で書類作成を行なっている企業様には、何より短納期での稼働が可能な貿易管理システムをご検討いただいた方が良いと思います。サーバーの導入が必要なオンプレミス型の貿易管理システムは、システム導入まで期間を要しますが、クラウド型のシステムであれば、より短期間での導入が可能となります。 弊社のクラウド型貿易販売管理システム『EX-TRADE』は、標準で適格請求書の発行が可能です。現在ご使用中のEXCEL請求書をシステムに取り込むこともできますので、導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

出典元

※1

国税庁「インボイス制度の概要」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

※2

国税庁「適格請求書等保存方式の概要|インボイス制度の理解のために」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

※3

国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm